CLICCA SULLA BARRA QUI SOTTO PER SFOGLIARE IL MENU

Menu

- Chi sono

- Un evangelicalismo ecumenico nel Deserto

- Gli eremiti metropolitani

- Nuovo monachesimo

- La pietra d'inciampo (Temi scomodi)

- Amici

- Documenti

- La Fraternità dei Veglianti

- L'Ordine di San Luca

- Il congregazionalismo

- L'Universalismo cristiano

- Dialogo interreligioso

- Commento ai Salmi

- Dizionario della Musica Anglicana

- Storia della musica liturgica

- Libri

Il Rev. Dr. Luca Vona

Un evangelico nel Deserto

Ministro della Christian Universalist Association

Ministro della Christian Universalist Association

giovedì 31 luglio 2025

Fermati 1 minuto. Tutti presi nella stessa rete

Ignazio di Loyola, soldato di Cristo

mercoledì 30 luglio 2025

William Penn. Quacchero e fondatore della Pennsylvania

|

| William Penn (1644-1718) |

Fermati 1 minuto. Arricchire davanti a Dio

martedì 29 luglio 2025

Dizionario della Musica Anglicana. Robert Cooke

Robert Cooke (1768-1814) fu un compositore e organista inglese della fine del XVIII e inizio XIX secolo. Nato a Westminster, mostrò fin da giovane talento musicale e ricevette la sua formazione presso la Chapel Royal.

La sua carriera si sviluppò principalmente come organista di chiesa. Nel 1802 fu nominato organista della cattedrale di Westminster Abbey, una delle posizioni più prestigiose nel panorama musicale inglese dell'epoca. Questa nomina rappresentò il culmine della sua carriera professionale e gli permise di lavorare in uno dei centri musicali più importanti di Londra.

Come compositore, Cooke si dedicò prevalentemente alla musica sacra, scrivendo anthems, inni e altre composizioni liturgiche adatte al contesto ecclesiastico in cui operava. Le sue opere riflettevano lo stile musicale del periodo georgiano, caratterizzato da eleganza formale e chiarezza melodica.

Cooke fu anche attivo come insegnante di musica, contribuendo alla formazione di una nuova generazione di musicisti inglesi. La sua influenza si estese oltre le sue composizioni attraverso l'attività didattica e il ruolo istituzionale che ricoprì.

Opere principali:

- Evening Service in C (1806)

- Una raccolta di chants per il coro dell'Abbey

- Magnificat and Nunc dimittis in C per coro a quattro voci (SATB)

- "Ode to Friendship"

- Una collezione di otto songs e glees pubblicata nel 1805

Morì relativamente giovane nel 1814, lasciando un corpus di opere che, pur non raggiungendo la fama internazionale, rappresentarono un contributo significativo alla tradizione musicale inglese del suo tempo. La sua figura rimane emblematica del musicista ecclesiastico inglese tra Settecento e Ottocento.

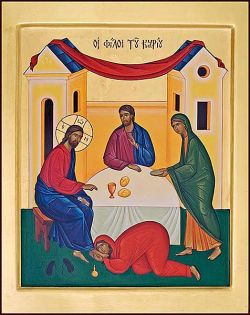

Marta, Maria e Lazzaro. Amici del Signore

|

| Marta, Maria e Lazzaro insieme a Gesù, icona di Bose |

Fermati 1 minuto. Gesù consacra il tempo della sosta

Lettura

Luca 10,38-42

38 Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. 39 Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; 40 Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41 Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 42 ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta».

Commento

Lungo il cammino Gesù decide di fare una sosta a casa di Marta e Maria, sorelle del suo amico Lazzaro. Le due donne mostrano atteggiamenti contrapposti, ma entrambi importanti nella Chiesa: Marta, con il suo servizio attivo mostra la diakonìa, il prendersi cura del Signore, presente in ogni persona bisognosa; Maria è l'esemplare della discepola dedita all'ascolto di Dio. Degna di nota è la posizione assunta da quest'ultima, seduta davanti a Gesù, tipica del discepolo e a quei tempi del tutto inusuale per una donna.

Il Signore non rimprovera a Marta il suo servizio, ma il suo essere "tutta presa"; letteralmente "assorbita" (gr. periestàto) per il grande servizio. Gesù consacra il tempo della sosta, dedicato al suo ascolto. Se non esita di compiere miracoli e guarigioni in giorno di sabato, al tempo stesso porta la sacralità del riposo sabbatico nel quotidiano. Non c'è attività così importante che possa distoglierci da una pausa per ascoltare la sua parola.

Gesù rimprovera a Marta di preoccuparsi e agitarsi per troppe cose. Innanzitutto, qualsiasi opera di servizio deve essere da noi svolta con una azione quieta: con le mani dobbiamo servire, ma con le orecchie dobbiamo ascoltare la voce del Cristo.

Quando Gesù vuole essere accolto nelle nostre vite non ci chiede di "strafare". L'apostolato, il servizio di Cristo nel nostro prossimo, non può schiacciare e annullare lo spazio indispensabile riservato alla contemplazione, e alla lode di Dio, vero nutrimento e ristoro dell'anima.

Cammino e sosta, scandiscono la vita di Gesù, come una melodia in cui le pause sono importanti quanto le note. Egli ci esorta alla semplificazione della nostra vita esteriore ed interiore; ci libera dagli affanni chiamandoci alla semplicità e alla gioia del discepolato, che è sapiente equilibrio tra il fare e l'ascoltare, il servizio e l'adorazione: faremo così una cosa senza trascurare l'altra, compiendo "la giustizia e l'amore di Dio" (Lc 11,42).

Preghiera

Signore, noi ti adoriamo, in ascolto, seduti ai tuoi piedi. La tua parola alimenti in noi l'amore contemplativo e l'ardore per la vita apostolica; senza che mai perdiamo l'attenzione verso la tua presenza. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

lunedì 28 luglio 2025

Johann Sebastian Bach, la vita interiore in musica

domenica 27 luglio 2025

Salvezza a caro prezzo o a buon mercato?

venerdì 25 luglio 2025

Fermati 1 minuto. Il Figlio dell'uomo è venuto per servire

Chi di noi non vorrebbe la garanzia di un posto privilegiato accanto a Gesù? Forse saremmo anche disposti ad accettare le tribolazioni di questa vita, a "bere il calice" del Signore, come Giacomo e Giovanni professano di essere disposti a fare. Allora la beatitudine eterna ci appare come un "premio" che ci spetta di diritto, magari a scapito di altri, che riteniamo meno "meritevoli".

giovedì 24 luglio 2025

Fermati 1 minuto. Beati gli occhi che vedono

mercoledì 23 luglio 2025

Fermati 1 minuto. La lunga attesa di Anna

Lettura

Luca 2,36-40

36 C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, 37 era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 38 Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 39 Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. 40 Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.

Commento

Il Vangelo di Luca si apre con un coro di profezie sul bambino Gesù, prima di accennare alla sua vita nascosta a Nazaret e farlo ricomparire dodicenne a discutere con i dottori nel Tempio. L'ultima di queste profezie vede protagonista Anna, un'anziana vedova che conduce una vita ascetica senza allontarsi mai dal Tempio. La sua età avanzata non le impedisce di servire Dio e il servizio che gli rende è fatto di digiuno e di preghiera.

Esaltando la devozione di Anna, l'Evangelista testimonia che la fede non può rinchiudersi in una dimensione puramente "orizzontale", relegando nell'ambito dell'inutilità coloro che non possono esercitare un ministero attivo per l'età avanzata o per altre limitazioni.

La preghiera di Anna, il suo digiuno, protratti per così tanti anni dalla sua vedovanza, sono un segno profetico della superiorità di Dio in relazione con qualsiasi altra cosa; testimoniano la perseveranza nell'attesa e nell'invocazione del Messia, una implorazione che si trasforma in lode e annuncio nel momento in cui si realizza il sospirato incontro: "lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme" (v. 38).

Come Giovanni il Battista, Anna si fa interprete delle profezie dell'Antico Testamento, fa da "ponte" tra esse e la nuova alleanza in Cristo; ricordandoci con le sue veglie e i suoi digiuni, l'unico necessario, "la parte migliore" (Lc 18,41-42) che si rivela agli umili, ai "poveri di spirito", perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,3).

Preghiera

Risveglia in noi, Signore, il desiderio di trascendere le cose di questo mondo, per annunciare, con le nostre vite e con la nostra parola, l'avvento del tuo regno. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

Brigida di Svezia. Sposa, pellegrina, fondatrice

martedì 22 luglio 2025

Fermati 1 minuto. "Non trattenermi... ma va' dai miei fratelli"

Maria Maddalena, colei che ha conosciuto il molto peccare e il molto amare

|

lunedì 21 luglio 2025

Simeone il Folle. «Nella forza di Cristo vado a prendermi gioco del mondo»

Fermati 1 minuto. Qui c'è di più!

Mentre i Niniviti, popolo pagano, di fronte al "segno di Giona", il quale stette tre giorni e tre notti nel ventre del grande pesce, si convertirono per la sua predicazione (Gio 2,1-3,10) gli scribi e i farisei dal cuore indurito, pur appartenenti al popolo eletto, non si convertiranno neanche di fronte alla morte e risurrezione di Gesù, qui da lui predetta con l'immagine del riposo "tre giorni e tre notti" nel cuore della terra. Anche la regina di Saba, che venne ad ascoltare Salomone "dalle estremità della terra" (1 Re 10,1-13) prefigura i pagani che saranno più pronti ad accogliere il messaggio di Gesù di quanto lo sarà il suo popolo.