|

| Raimondo Lullo (1232-1316) |

CLICCA SULLA BARRA QUI SOTTO PER SFOGLIARE IL MENU

Menu

- Chi sono

- Un evangelicalismo ecumenico nel Deserto

- Gli eremiti metropolitani

- Nuovo monachesimo

- La pietra d'inciampo (Temi scomodi)

- Amici

- Documenti

- La Fraternità dei Veglianti

- L'Ordine di San Luca

- Il congregazionalismo

- L'Universalismo cristiano

- Dialogo interreligioso

- Commento ai Salmi

- Dizionario della Musica Anglicana

- Storia della musica liturgica

- Libri

Il Rev. Dr. Luca Vona

Un evangelico nel Deserto

Ministro della Christian Universalist Association

Ministro della Christian Universalist Association

lunedì 30 giugno 2025

Raimondo Lullo, precursore del dialogo interreligioso

Fermati 1 minuto. Siamo veramente liberi?

domenica 29 giugno 2025

Giustificazione e santificazione

venerdì 27 giugno 2025

Fermati 1 minuto. Dio non si dà pace

Lettura

Luca 15,1-10

1 Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2 I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». 3 Allora egli disse loro questa parabola: 4 «Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? 5 Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, 6 va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. 7 Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. 8 O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? 9 E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. 10 Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

Commento

In questo episodio, come in diversi altri dei Vangeli, Gesù dimostra di non temere di essere considerato un amico dei peccatori. Il mormorare degli scribi e dei farisei è occasione per esprimere il cuore del suo annuncio: la misericordia di Dio, che "non si dà pace" finché non ritrova ciò che è perduto.

La prima parabola presenta un pastore che ha smarrito una sua pecora attraversando un luogo deserto. I pastori in medio oriente erano responsabili verso il loro padrone per ogni pecora del gregge.

La pecora ha perso il suo padrone, ha perso la comunione con il suo gregge e ha perso se stessa "nel deserto", in una terra ostile, che la espone al pericolo dei predatori.

I rabbini non negavano la possibilità per il peccatore di essere perdonato da Dio a seguito di un sincero ravvedimento, ma queste due parabole rimandano a una immagine di Dio che cerca egli per primo, con sollecitudine, l'uomo smarrito.

Dio non solo non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva, come afferma il profeta Ezechiele (Ez 33,11); egli lo cerca per primo.

Mentre i farisei e gli scribi mormorano sulla terra, Dio e gli angeli si rallegrano nei cieli per il peccatore ritrovato.

Dio si rallegra non solo quando si convertono le moltitudini ma anche quando si converte un singolo peccatore. Si rallegra più per un peccatore che si converte che per una intera chiesa di "giusti" o persone che si presumono tali.

Così Gesù offre l'esempio della dramma perduta. Quella moneta, il cui valore è pari a una giornata di lavoro, è simbolo della nostra anima, su di essa è impressa l'immagine di Dio, cui apparteniamo. Si è perduta tra la polvere e la sporcizia, ma la donna accende la lucerna e spazza con attenzione la casa, finché la trova e la ripone tra i propri beni. Cos'è una moneta nel tesoro immenso di Dio? Eppure egli non smette di cercare finché non l'ha ritrovata.

Il Signore ci guida con il suo vangelo per farsi trovare; spazza la casa, ripulendoci da ogni peccato e facendoci venire alla luce della grazia.

Preghiera

Signore, che non vuoi che alcuno si perda, concedici di essere trovati dalla tua misericordia, così da poter gioire con te nella gloria senza fine. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

giovedì 26 giugno 2025

Mari, disseminatore di comunità cristiane in oriente

|

| Addai e Mari (I-II sec.) |

Fermati 1 minuto. Dare solidità alla parola

Lettura

Matteo 7,21-27

21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? 23 Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. 24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26 Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».

Commento

La parabola dell'uomo stolto e dell'uomo saggio, conclude il "Discorso della montagna", nel quale è racchiusa l'essenza del vangelo. Gesù spiega come riconoscere il vero credente. La fede che non porta frutto è incredulità.

Ma i frutti della fede non consistono nel compiere opere soprannaturali, miracoli e profezie, che presi di per sé non hanno alcun valore. Neanche la lode e la supplica - "Signore! Signore!" (v. 21) - contano qualcosa senza la conversione. Il vero frutto della fede consiste nel compiere la volontà di Dio, mossi dalla carità.

Come afferma l'apostolo Paolo "Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna" (1 Cor 13,1). Quando riconosciamo Cristo solo a parole non siamo tanto diversi da coloro che lo dileggiavano esclamando sotto la croce "Salve! Re dei giudei!" (Gv 19,3).

La grazia e la carità conducono gli uomini alla salvezza senza che compiano miracoli, mentre il compiere miracoli non ha mai salvato nessuno senza la grazia e la carità. Solo chi costruisce sulla salda roccia che è Cristo e non chi confida in se stesso può resistere alle prove della fede, che saranno tante in questa vita: "Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!" (Gv 16,33).

Non è abbastanza ascoltare le parole del Vangelo, comprenderle, ricordarle, ripeterle e disputare su di esse. Dobbiamo essere capaci di "dare solidità" alla parola, facendoci costruttori della chiesa di Cristo e affidando le sue fondamenta non alla sabbia della nostra umana povertà ma alla roccia della sua grazia.

Preghiera

Signore, donaci la beatitudine di essere tra coloro che ascoltano la tua parola e la osservano, per essere pietre vive nell'edificio della tua chiesa. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

mercoledì 25 giugno 2025

Fermati 1 minuto. I frutti buoni della fede

martedì 24 giugno 2025

Nascita di Giovanni il battista, frutto della promessa

Fermati 1 minuto. La migliore versione di noi stessi

Lettura

Luca 1,57-66.80

57 Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. 58 I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si rallegravano con lei. 59 All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. 60 Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». 61 Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». 62 Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. 63 Egli chiese una tavoletta, e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. 64 In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. 65 Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. 66 Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro: «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. 80 Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.

Commento

Il più grande conforto che possiamo avere dai nostri figli è di metterli nelle mani di Dio. Per questo la circoncisione, che è stata sostituita, nella nuova alleanza, dal battesimo cristiano, diviene occasione di gioia più grande della stessa nascita.

L'usanza giudaica era quella di dare nome al bambino proprio in occasione della circoncisione, così come Abramo ricevette un nome nuovo dopo aver sancito l'alleanza con Dio mediante questo segno esteriore. Il Signore, infatti, chiama per nome coloro che sono affidati a lui, il che significa che non è solo genericamente il Dio del popolo dei salvati, ma il Padre di ciascuno di noi, che così possiamo chiamarlo in virtù del rapporto personale e filiale che abbiamo con lui.

Questo rapporto, insito in un "nome nuovo", unico, che ci viene attribuito è ben rappresentato dal "contenzioso" tra Elisabbetta e gli amici e parenti giunti per assistere alla circoncisione di Giovanni. Questi suggeriscono di chiamarlo Zaccaria, come il padre, ma lei si oppone e mossa dallo Spirito Santo afferma risolutamente che si chiamerà Giovanni.

Comunicando con Zaccaria mediante segni, i vicini e parenti ottengono anche da lui la risposta scritta che il bambino dovrà chiamarsi Giovanni. Muto e sordo, Zaccaria non può fare a meno di esprimere la volontà di Dio. Quando lo Spirito parla sa come farsi sentire. Così affermerà Gesù, quando i farisei rimprovereranno la folla esultante al suo ingresso a Gerusalemme: "se questi taceranno, grideranno le pietre" (Lc 19,40).

Compiuta la volontà di Dio sul bambino la lingua di Zaccaria si scioglie in un canto di lode. Giovanni susciterà meraviglia e la sua fama si spargerà per le regioni circostanti fin dall'infanzia, anticipando quella che otterrà con l'inizio del suo ministero profetico, quando folle di peccatori verranno a lui in cerca di conversione. Ci si sarebbe aspettato di vedere Giovanni sacerdote come suo padre. Ma i piani di Dio per lui erano altri. Egli sarebbe diventato un profeta. Il più grande dei profeti.

Dio ci ama nella nostra specificità e ha un piano di salvezza e di santità particolari per ognuno di noi. Chiediamogli la grazia per imparare ad essere la migliore versione di noi stessi, piuttosto che la brutta copia di qualche santo.

Preghiera

O Dio, che ci chiami per nome, rivelaci la tua volontà ed effondi su di noi il tuo Spirito, affinché possiamo portarla a compimento a lode del tuo Nome. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

domenica 22 giugno 2025

L'amore fraterno, principio della comunione con Dio

venerdì 20 giugno 2025

Nicola Cabasilas e la vita in Cristo

Fermati 1 minuto. Non bruciare invano

giovedì 19 giugno 2025

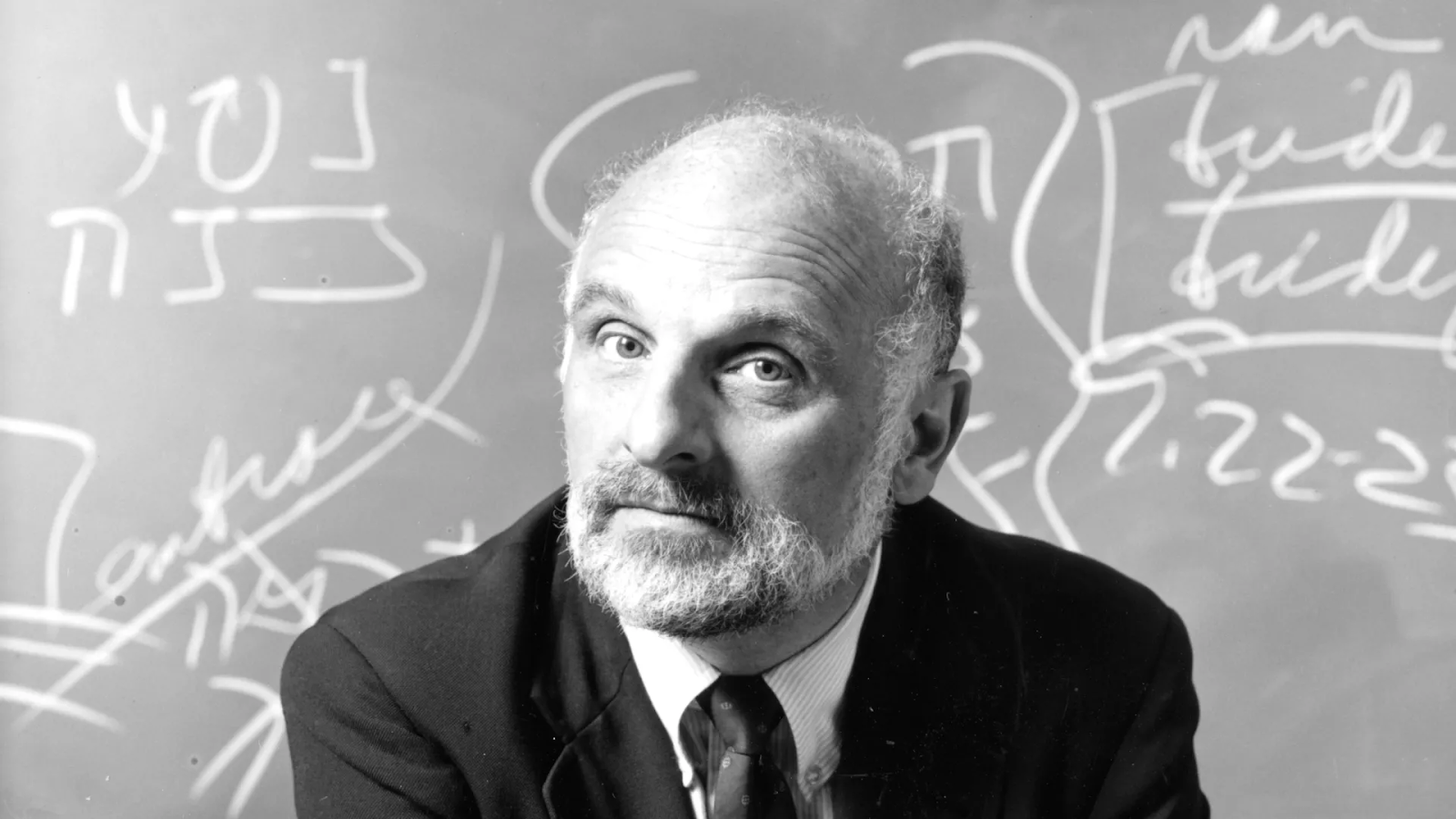

In memoria di Walter Brueggemann: il teologo dell'immaginazione profetica

Ancora adesso ricordo la semplice copertina del libro più famoso di Walter Brueggemann: grigio scuro con il titolo "The Prophetic Imagination" in caratteri rossi. Era il 1989, ed io ero uno studente di diciotto anni del primo anno in un piccolo college cristiano di arti liberali confessionale a San Diego. In primavera di quell'anno, seguii un corso sui profeti dell'Antico Testamento, e uno dei miei compiti era leggere il libro di Brueggemann e scrivere un saggio su di esso. Dato che sono una specie di accumulatore, ho rimesso le mani su quel saggio e l'ho riletto l'altro giorno, poco dopo la morte di Brueggemann il 5 giugno 2025, all'età di 92 anni.

Quello che mi affascinò de "The Prophetic Imagination", anche alla mia giovane età, fu la definizione di Brueggemann del profeta come colui che nutre "una coscienza e percezione alternativa a quella della cultura dominante". I profeti creano quell'immaginazione prima criticando il mondo regnante opposto alla volontà di Dio e secondo energizzando il popolo di Dio verso un nuovo modo di vivere ed essere. Tutto questo aveva molto senso per me come qualcuno cresciuto in una denominazione di santità, così come aveva senso provenendo da Brueggemann, che era cresciuto nel pietismo tedesco come figlio di un pastore nella Chiesa Evangelica e Riformata.

Ma qualcos'altro mi colpì con uguale forza nel 1989, e mi è rimasto impresso da allora: è l'enfasi di Brueggemann sulla pericolosa libertà di un Dio inimmaginabilmente grande: "Un Dio libero è una cosa tremendamente pericolosa, ed è quello che il Signore è", scrissi nel mio saggio da matricola. Per dirla più semplicemente, nelle parole di Conrad Kanagy, il recente biografo di Brueggemann, che ha persino scritto un libro per bambini su di lui, Brueggemann credeva in un Dio molto grande.

L'Eredità Accademica

"The Prophetic Imagination", pubblicato per la prima volta nel 1978, arrivò a vendere un milione di copie, passando attraverso altre due edizioni, ed è stato tradotto in sei altre lingue. È l'unica pubblicazione che coloro che non hanno familiarità con il lavoro di Brueggemann probabilmente hanno sentito nominare, proprio come Brueggemann stesso potrebbe essere tra gli unici studiosi biblici che i non specialisti conoscerebbero per nome. Fu una pubblicazione spartiacque — ancora ampiamente citata — che offrì ai suoi lettori una nuova comprensione del compito profetico e un nuovo vocabolario per descriverlo.

Semplicemente, Brueggemann fu uno dei più prolifici e influenti studiosi dell'Antico Testamento del secolo scorso, con una bibliografia di oltre 120 titoli. Anche gli autori accademici più produttivi aspirano a forse tre o quattro libri in una carriera, mentre Brueggemann ne pubblicò quattordici solo negli ultimi due anni. Tuttavia non è solo la quantità delle opere pubblicate ma anche la loro qualità che stupisce. Diversi di questi libri cambiarono o ridefinirono il campo dello studio dell'Antico Testamento.

L'anno prima che "The Prophetic Imagination" fosse pubblicato, per esempio, Brueggemann scrisse l'ormai classico "The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith", il primo studio a trattare la terra come un soggetto serio nella teologia biblica. Non ci può essere dubbio che la massiccia "Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy" di 777 pagine di Brueggemann rimarrà come una delle sue opere più grandi. Lì offre il tentativo più convincente e comprensivo di categorizzare e comprendere i vari testi, tradizioni e testimonianze dell'Antico Testamento.

Oltre l'Accademia

L'influenza di Brueggemann si estese ben oltre il mondo dell'accademia, tuttavia. Come lo studioso del Nuovo Testamento N. T. Wright, Brueggemann fu uno dei pochi studiosi biblici stratosferici che potevano scrivere con la stessa facilità per il clero e i laici come per la corporazione professionale. Una volta mi disse che per essere un teologo per la chiesa, si deve scrivere sui testi che contano di più per il cristiano medio. Non è quindi sorprendente che fosse popolare tra i predicatori, che probabilmente conoscono meglio i numerosi commentari di Brueggemann, che includono trattazioni importanti di Genesi, Esodo, Deuteronomio, 1 e 2 Samuele, 1 e 2 Re, Salmi, Isaia e Geremia.

Ricordi Personali

Dopo il college, diventai ancora più familiare con le molte opere di Brueggemann, prima come seminarista, poi come studente di dottorato in Antico Testamento. Ma la mia conoscenza di lui divenne diretta quando ottenni il mio primo lavoro come professore di ruolo all'Università Emory. Una settimana dopo essere arrivato ad Atlanta, il Professor Brueggemann mi diede il benvenuto nell'area invitandomi a pranzo. Ero, inutile dirlo, estremamente nervoso per quell'appuntamento ad Athens Pizza a Decatur, Georgia.

Come imparai — dato che quel pranzo divenne il primo di molti — Brueggemann ordinava sempre la stessa cosa (un'insalata greca) dopo aver prima confermato la porzione con il cameriere (preferiva piccola) e chiedendo alcuni crackers per accompagnarla. Il pranzo durava sempre un'ora, praticamente esattamente al secondo. Le mie paure iniziali di cenare con il teologo leggendario si rivelarono infondate. Passammo la maggior parte del tempo ridendo durante quel primo pranzo e quelli che seguirono.

Doni e Gratitudine

Incoraggiato dalla sua gentilezza — se non dalla mia ingenuità giovanile — chiesi a Brueggemann di tenere una lezione ospite nel mio corso introduttivo il semestre successivo, e lui accettò gentilmente. L'invito era, naturalmente, principalmente per me per avere la possibilità di sentirlo da vicino e in carne ed ossa, anche se ero felice di lasciare che i miei studenti ascoltassero oltre la mia spalla. Ricordo ancora la sua presentazione; il suo umore; la sua voce coinvolgente, persino tonante; la sua passione; e il suo genio esegetico.

Sono grato per la possibilità di averlo sentito predicare e tenere lezioni. Una volta descrisse spiritosamente la differenza tra una lezione e un sermone come "circa 40 minuti."

Sono grato per la possibilità di averlo sentito pregare. Brueggemann non si preoccupava mai di introduzioni standard come "Caro Signore" o "Dio Misericordioso." Invece, si tuffava semplicemente nel cuore della sua preghiera con un indirizzo diretto; sapeva che Dio era già, sempre lì.

Sono grato per il suo potere poetico. Questo si manifestava nella sua arte come oratore, predicatore e persona di preghiera; nella sua argomentazione come scrittore; e nella sua osservazione come il più astuto degli esegeti. La sua onestà chiara, persino brutale di fronte al testo biblico è ineguagliabile, eccetto per l'onestà chiara, persino brutale della Scrittura stessa.

Un Addio

Credo che il 5 giugno 2025, uno dei più dotati, amati e migliori "narratori" di Dio, Walter Albert Brueggemann, si sia unito alla buona compagnia dei profeti. La sua ricerca inquieta, infinita per dire Dio nel modo giusto è finita; ora conosce anche come è pienamente conosciuto. Ma la sua testimonianza e le sue parole persistono ancora con noi, invitandoci a vivere diversamente, alternativamente, profeticamente — soprattutto, fedelmente.

Brent A. Strawn è Professore di Antico Testamento e professore di legge alla Duke University. È coautore, con Walter Brueggemann, del prossimo libro "Unwavering Holiness: Pivotal Moments in the Book of Isaiah."

Romualdo e il monachesimo integrale

|

| San Romualdo (+ 1027) |

Fermati 1 minuto. Gesù maestro di preghiera. Commento al Padre nostro

mercoledì 18 giugno 2025

Fermati 1 minuto. Quale mèta rincorriamo?

martedì 17 giugno 2025

Fermati 1 minuto. Supplemento di amore

lunedì 16 giugno 2025

Giovanni Taulero e l'abisso dell'anima

Il 15 giugno 1361 muore a Strasburgo, dov'era nato agli inizi del secolo, Johannes Tauler, frate domenicano e testimone fra i più amati nel medioevo occidentale.

|

| Johannes Tauler (ca 1300-1361) |

Fermati 1 minuto. La perfezione della giustizia, frutto della grazia

Lettura

Matteo 5,38-42

38 Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; 39 ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; 40 e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41 E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 42 Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle.

Commento

Gesù cita la legge del taglione, applicata nel mondo antico, secondo la quale si infligge al responsabile di una lesione personale la stessa lesione da lui provocata alla vittima. Questa legge (Es 21,24; Dt 19,21; Lv 24,20) ha lo sopo di moderare la vendetta, nel senso di non assegnare una lesione superiore al male ricevuto. Per offese meno gravi, come le ingiurie, era permesso un risarcimento pecuniario.

Gesù proibisce ogni forma di riparazione compensativa, non per una passività fine a se stessa, bensì per un atteggiamento tendente a indurre il nemico a cambiare e a vivere secondo giustizia.

Non opporsi al malvagio significa qui non reagire a chi ci fa del male contraccambiandolo sul piano personale o perseguendolo sul piano giudiziario. Una simile predisposizione al perdono può nascere dalla consapevolezza di essere stati noi per primi perdonati e giustificati da Dio per le nostre mancanze.

Questo atteggiamento riguarda la sfera personale e non la lotta contro azioni criminali (Rm 13,4) o aggressioni militari.

Solo il primo dei cinque esempi portati da Gesù riguarda direttamente la riparazione di un torto subito; gli altri invece mettono in evidenza la liberalità del comportamento cristiano.

Non reagire alle offese attesta il rimettere a Dio il giudizio. Ma la perfezione della nuova legge è espressa dalla preghiera per i propri nemici (Mt 5,44), di cui Gesù stesso dà testimonianza sulla croce: "Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno" (Lc 23,34). Solo la grazia santificante può renderci capaci di giungere a un grado così alto di perfezione.

Dare il mantello (lunga veste esterna) era un sacrificio più grande che non dare la tunica (veste interna). Inteso anche nella sua dimensione spirituale questo atto significa coprire sotto il manto della misericordia le mancanze del prossimo.

Compiere due miglia con chi chiede di accompagnarlo per uno indica la disponibilità a prestare il proprio tempo e il proprio sostegno a chi ne ha bisogno. Deviare dalla propria strada per accompagnare il nostro prossimo sulla sua è spesso un sacrificio che ci costa grande fatica, perché il tempo è spesso quanto di più prezioso abbiamo a disposizione. Gesù risorto, sulla via di Emmaus, si farà compagno dei due discepoli lungo il loro cammino, confortandoli dalla tristezza e spiegandogli le Scritture.

Gesù invita poi alla generosità; chiedere di dare un prestito a chi ne ha bisogno equivale a imitare la stessa magnanimità di Dio, il quale ci ha dato la vita, i beni della creazione, i nostri talenti personali, e ci soccorre con la sua grazia. Un mondo in cui ciascuno applicasse la stessa giustizia di Dio, riguardo la quale Gesù afferma "chiedete e vi sarà dato" (Lc 11,9), sarebbe un mondo giusto e solidale. Un mondo che applicasse il suo comandamento di amarci gli uni gli altri come egli ha amato noi (Gv 15,12) camminerebbe sulle vie della pace (Lc 1,79).

Preghiera

Porta a perfezione la nostra giustizia, Signore, affinché facendoci tuoi imitatori possiamo contribuire all'avvento del tuo regno. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona