CLICCA SULLA BARRA QUI SOTTO PER SFOGLIARE IL MENU

Menu

- Chi sono

- Un evangelicalismo ecumenico nel Deserto

- Gli eremiti metropolitani

- Nuovo monachesimo

- La pietra d'inciampo (Temi scomodi)

- Amici

- Documenti

- La Fraternità dei Veglianti

- L'Ordine di San Luca

- Il congregazionalismo

- L'Universalismo cristiano

- Dialogo interreligioso

- Commento ai Salmi

- Dizionario della Musica Anglicana

- Storia della musica liturgica

- Libri

Il Rev. Dr. Luca Vona

Un evangelico nel Deserto

Ministro della Christian Universalist Association

Ministro della Christian Universalist Association

lunedì 31 marzo 2025

John Donne. La poesia come scienza di Dio

Fermati 1 minuto. Discendere

sabato 29 marzo 2025

Che cos'è questo per tanta gente?

COMMENTO ALLA LITURGIA DELLA QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Colletta

Dio Onnipotente, ti supplichiamo, sebbene meritevoli della tua punizione per i nostri peccati, di essere risollevati dal conforto della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen

Letture

Gal 4,21-31; Gv 6,1-15

Commento

C’è una contesa in corso tra il figlio della schiava e il figlio della libera, ci spiega Paolo nella sua lettera ai Galati, richiamandosi al racconto della Genesi sui figli di Abramo. Il figlio della schiava è la Gerusalemme di quaggiù, ma il figlio della libera è la Gerusalemme celeste, che è “libera” e “la madre di tutti noi” (Gal 4,26).

Questa lotta si svolge al tempo stesso nel nostro cuore e nel mondo. Fuori di noi, tra coloro che sono stati rigenerati nella fede e le forze che si oppongono al messaggio liberante del vangelo. Dentro di noi, fra la nostra umanità segnata dalla sua fragilità, dai suoi limiti, e la grazia che ci è donata in Cristo, la quale opera incessantemente per dare alla luce l’uomo nuovo e realizzare quella “rinascita dall’alto” di cui parla Gesù nel dialogo notturno con Nicodemo (Gv 3,1-21).

La povertà delle nostre risorse e la fallacia dell’essere umano sono fin troppo evidenti, nelle piccole e grandi sconfitte che subiamo ogni giorno come cristiani che cercano di conformare la propria vita al vangelo; e per questo motivo è in agguato la tentazione di lasciarci andare allo sconforto e alla rinuncia nella ricerca della nostra santificazione e del bene comune. Ma noi come credenti siamo chiamati a credere e sperare oltre ogni speranza che colui il quale ci ha dato la promessa sarà fedele, nonostante le nostre infedeltà. Dio infatti, sa prendere la nostra povertà e trasformarla in abbondanza.

È questo il senso del miracolo dei pani e dei pesci. Gesù rifugiatosi sul monte e seguito dalle folle, chiede agli apostoli di sfamarle. Ciò che gli apostoli hanno a disposizione è davvero poco, come afferma Filippo, con parole che sembrano velate di ironia: “Duecento denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno possa averne un pezzetto” (Gv 6,7). Andrea, più pragmatico, si da da fare, e trova un ragazzo con “cinque pani d’orzo e due piccoli pesci”; ma deve riconoscere sconfortato: “che cos’è questo per tanta gente?” (Gv 6,9).

La bontà di Dio è capace di moltiplicare i nostri miseri talenti, saziando tutti coloro che hanno "fame e sete di giustizia" (Mt 5,6), e facendoci tornare a casa addirittura con l'eccedenza: “raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.” (Gv 6, 13).

Rallegriamoci, dunque, anche se a volte siamo come una sterile che non partorisce nulla; “perché i figli dell’abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito” (Gal 4,27). Siamo infatti “i figli della promessa” (Gal 4,28) e Dio porterà a compimento la sua opera in noi.

- Rev. Dr. Luca Vona

venerdì 28 marzo 2025

Meister Eckhart e la nascita di Dio nell'anima

- L'anima è fatta per un bene così grande ed alto, che essa non può in alcun modo trovare riposo, ed è sempre infelice, finché non giunge, sopra ogni modo, a quel bene eterno che è Dio, per il quale essa è fatta.

- L'uomo che si è distaccato da se stesso, è così puro che il mondo non può sopportarlo.

- Non si deve cercare niente, né conoscenza né scienza, né interiorità né devozione né pace, ma soltanto la volontà di Dio.

- Tutto sarebbe donato a chi rinunciasse a se stesso assolutamente, anche per un solo istante.

|

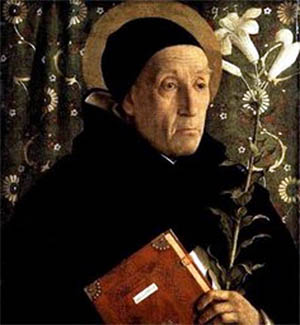

| Meister Eckhart (1260-1328) |

Fermati 1 minuto. L'imperativo del verbo "amare"

Lettura

Marco 12,28-34

28 Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben risposto, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 29 Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; 30 amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. 31 E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi». 32 Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui; 33 amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 34 Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

Commento

La questione decisiva posta dallo scriba è in che cosa consista il cuore della legge. La risposta di Gesù riassume tutto il suo insegnamento e diventa il modello al quale fare riferimento per la vita. L'amore verso Dio è il primo grande comandamento e il suo naturale riflesso è l'amore verso il prossimo: l'uno e l'altro nel totale dono di sé.

Dio è unico, ma non è solitario. Dio è comunione, del Figlio con il Padre, nello Spirito Santo. Dio è comunione dei redenti nel Figlio; e la comunione con Dio è il destino della stessa creazione, che "aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio" (Rm 8,19). Lo "Shemà, Israel" (Dt 6,4-9) richiamato da Gesù, diventa nel vangelo svelamento dell'intima relazione tra unicità e comunione, definendo il nostro rapporto con Dio e con il prossimo.

Il cuore dell'uomo è stato creato per amare e come afferma Agostino d'Ippona (Confessioni, I,1.1) è inquieto finché non riposa in Dio, ovvero nell'Amore. E così si esprime Dio con Caterina da Siena: "L’anima non può vivere senza amore, sempre vuole avere qualche cosa da amare, poiché è costituita d'amore avendola Io per amore creata" (Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, 51).

L'amore di Dio unifica le nostre facoltà e ne esprime il massimo potenziale; siamo infatti chiamati ad amarlo con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le nostre forze (v. 30). Amare Dio significa anche amare tutto ciò che egli ama.

La prima parola dello "Shemà" - "Ascolta" - attesta che questo amore sovrabbondante può essere riversato nel nostro cuore solo a partire dall'ascolto; non è semplicemente frutto di un nostro sforzo di volontà ma è lo stesso amore dello Spirito, che ama attraverso di noi, e al quale possiamo attingere nella misura in cui il nostro cuore si apre a Dio.

Il dono di sé è un sacrificio superiore a qualsiasi olocausto, e a questo ci esorta anche l'apostolo Paolo: "Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale" (Rm 12,1). Siamo chiamati a farci come Cristo altare, oblazione e fuoco sacrificale. A bruciare d'amore in lui.

Il nuovo comandamento del vangelo supera quello della legge antica: dobbiamo amare il prossimo non solo come noi stessi (Lv 19,18), ma come Gesù ci ha amati (Gv 15,12). Questa è la differenza tra l'essere vicini al regno di Dio ed esserne parte.

Preghiera

Colma i nostri cuori del tuo amore, Signore; affinché possiamo donarci a te e agli uomini come sacrificio a te gradito, nel vincolo dell'unità. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

mercoledì 26 marzo 2025

Giovanni di Dalyatha. «I miei occhi bruciano di te»

Giovanni, chiamato anche Saba o il «Vegliardo», nacque nella seconda metà del VII secolo nel villaggio di Ardamust, a nord-ovest di Mossul. Egli fu iniziato allo studio delle Scritture nella scuola del suo villaggio, quindi frequentò il monastero di Apnimaran e, intorno all'anno 700, divenne monaco nel monastero di Mar Yozadaq. Dopo sette anni, si ritirò in solitudine sulla montagna di Dalyatha, forse nei pressi dell'Ararat, e da essa prese il nome.

Negli anni di solitudine, Giovanni approfondì la propria vita spirituale e si esercitò nell'arte della contemplazione, imparando a discernere l'intimo legame tra la creazione e il Creatore, e alimentando il proprio spirito grazie all'incontro quotidiano con la natura e i suoi simboli. Malgrado la lontananza dai suoi simili, egli non perse mai quei tratti di profonda umanità che caratterizzeranno tutti i suoi insegnamenti.

Raggiunto da alcuni discepoli, Giovanni mise per iscritto i frutti della sua profonda esperienza interiore. Influenzato dalle opere di Evagrio, di Macario, di Dionigi Areopagita e di Gregorio di Nissa, egli sottolineò tuttavia in modo ancor più radicale rispetto ai suoi maestri come il grado più elevato della vita cristiana sia quello della carità e dell'amore.

Giovanni morì in una data imprecisata, in quella solitudine in cui più che a fuggire il mondo aveva imparato ad amare ogni creatura.

Fermati 1 minuto. Il codice dell'amore

lunedì 24 marzo 2025

Paul-Irénée Couturier. Testimone di ecumenismo

Fermati 1 minuto. Passando in mezzo a loro

sabato 22 marzo 2025

Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano

COMMENTO ALLA LITURGIA DELLA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

Colletta

Ti supplichiamo, Signore Onnipotente, di guardare al desiderio dei tuoi umili servi, e di stendere la tua destra, per difenderci da ogni nemico. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen

Letture

Ef 5,1-14; Lc 11,14-28

Commento

Il mutismo costituiva nell’antichità giudaica una condizione particolarmente infelice, perché colui che ne era affetto non poteva né innalzare a Dio le sue lodi, né invocarlo per chiedere aiuto. Il protagonista di questa pagina del Vangelo di Luca diviene l’immagine di una separazione radicale da Dio e di uno stato di profonda solitudine.

A volte la sofferenza è capace di prostrare l’uomo a tal punto da rendergli impossibile persino il conforto della preghiera. Gesù dimostra di essere capace di venirci incontro e di vincere anche questo genere di demoni.

Vi è una battaglia in corso, tra il Regno di Dio da una parte e Satana e i suoi angeli dall’altra. Non è consentito assumere posizioni di neutralità. Non schierarsi con Cristo significa soccombere al demonio. Gesù è l’uomo forte (Lc 11,22), capace di disarmare il nemico e scacciare i demoni con il dito di Dio.

Le sue azioni suscitano meraviglia e una voce si leva dalla folla. Di fronte alla donna che benedice il grembo che lo ha portato e i seni che lo hanno nutrito, Gesù relativizza i legami famigliari, anteponendo l'obbedienza a Dio alla parentela di sangue: "Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica" (Lc 11,28); parole che suonano simili a quelle riportate da un altro passo del Vangelo di Luca: "Mia madre e i miei fratelli sono quelli che odono la parola di Dio e la mettono in pratica” (Lc 8,21).

La famiglia è una realtà voluta da Dio fin dall’origine della creazione; ma Gesù ci insegna che se la nostra carità non sarà capace di superare le stesse relazioni familiari non sarà all’altezza del suo vangelo. La parola di Dio è il modello da seguire; ma non è lettera morta; è il Figlio del Dio vivente (Mt 16,16).

Se Gesù non fosse il Figlio di Dio potremmo trovare in lui semplicemente un predicatore, un guaritore o un rivoluzionario politico. Ma egli può essere un vero modello di vita perché è il Verbo che si è fatto carne, la manifestazione visibile e tangibile di Dio. La sua umanità è il velo attraverso il quale l’Assoluto, per definizione separato da tutto, ci si rende prossimo e conoscibile; è la mappa per il nostro itinerario di santificazione. Il Dio altissimo, di fronte al quale Mosè ed Elia dovettero coprirsi il volto, si rivela all’umanità in Cristo e Paolo ci esorta a farci suoi imitatori.

Al di là degli elenchi di vizi e di virtù riportati dall'Apostolo, non molto diversi da quelli che possiamo trovare nella letteratura greca ed ebraica della stessa epoca, la vera novità del messaggio cristiano consiste in questa prossimità di Dio all’uomo. Nel cristianesimo la riflessione su Dio e l’esperienza di Dio non sono incentrate semplicemente su un libro, ma sul Risorto, che cammina con noi fino alla fine dei tempi (Mt 28,20).

- Rev. Dr. Luca Vona

venerdì 21 marzo 2025

Thomas Cranmer, padre della riforma anglicana

Nicola di Flüe, patrono della Svizzera

Fermati 1 minuto. Dal Signore è stato fatto questo

Lettura

Matteo 21,33-43.45

La pietra che i costruttori hanno scartata

è diventata testata d'angolo;

dal Signore è stato fatto questo

ed è mirabile agli occhi nostri?

43 Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare.

45 Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta.

Commento

La parabola dei vignaioli omicidi è un severo monito di Gesù a Israele che ha rifiutato i favori divini, prima uccidendo i profeti e ora cercando di uccidere il Figlio di Dio. Si può trarre però dalla parabola anche un insegnamento più generale, valido per tutti i cristiani come richiamo a restare fedeli al vangelo.

La vigna è un simbolo comune della nazione ebraica nelle Scritture. I servi alludono ai profeti mandati da Dio a Israele, mentre i frutti della vigna sono le opere buone reclamate da Dio. Il popolo che farà fruttificare la vigna al posto degli operai infedeli rappresenta la nuova comunità dei credenti, composta da ebrei e pagani.

Dio ci ha dato il patrimonio prezioso delle Scritture, della tradizione apostolica e dei i sacramenti con cui ci sazia di beni spirituali. Questa è la vigna piantata al centro della sua Chiesa, che fruttifica in abbondanza. Noi siamo chiamati a prendercene cura, a godere dei suoi frutti e a renderne partecipe ogni uomo. La fede non può esprimersi in un'esperienza individualista o settaria. La chiesa di Cristo è una comunità aperta e missionaria.

Vi è una tentazione in agguato in ogni tempo: quella dei vignaioli di non considerarsi semplici locatari ma, sbarazzandosi dei servi e dello stesso Figlio del padrone, di ergersi essi stessi a proprietari della vigna. È la tentazione di porre come principio di autorità nella Chiesa non Dio, ma l'uomo, così come i farisei avevano messo le proprie tradizioni umane al di sopra della legge mosaica.

Il rischio è quello di un'appropriazione indebita della Scrittura; di farla propria per trarne profitto o per barattarla con qualche dottrina umana. Ma il Signore protegge la sua vigna e le forze ribelli non prevarranno sulla sua Chiesa, piantata dalla sua destra, edificata su Cristo.

Preghiera

Vieni Signore e visita la tua vigna; irrigala con il tuo Spirito affinché porti frutto in abbondanza e il tuo Figlio ci trovi al suo ritorno come servi fedeli e laboriosi. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

mercoledì 19 marzo 2025

Fermati 1 minuto. Come spirito sulle acque calme

Lettura

Matteo 1,16-24

16 Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. 17 La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici. 18 Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 20 Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 21 Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 22 Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 23 Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. 24 Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Commento

Un uomo innamorato della sua futura moglie si trova davanti al timore di essere stato tradito. Giuseppe non è solo giusto, osservante della legge del Signore, ma anche misericordioso, poiché non vuole esporre Maria alla pubblica accusa e preferisce allontanarla in segreto, con un divorzio privato.

Il fidanzamento ebraico era considerato nell'antichità come un moderno matrimonio. Poteva essere sciolto solo con un formale atto di ripudio, in presenza di due testimoni. I fidanzati erano considerati dal punto di vista legale come marito e moglie e sebbene l'unione fisica non fosse stata ancora consumata l'adulterio era punito con la lapidazione. Il modo di comportarsi di Giuseppe ci suggerisce di giudicare con delicatezza e prudenza il nostro prossimo, presupponendo sempre la sua innocenza piuttosto che la colpevolezza, ma ci invita anche ad accogliere quanto di incredibile accade nelle nostre vite.

Giuseppe viene visitato da Dio mentre "stava pensando a tutte queste cose" (v. 20). Dio rivela la sua volontà a coloro che la ricercano e considerano interiormente i segni della sua presenza. Egli appare nel momento di maggiore quiete, come spirito che si muove sulle acque calme. Così Giuseppe, che custodisce la fiducia in Dio, si convince dell'innocenza di Maria venendo visitato in sogno da un angelo, il cui messaggio sconvolge i suoi piani e ogni aspettativa sul nascituro. Questi sarà chiamato Gesù, ovvero "il Signore salva" e infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Emmanuele (v. 23) - "Dio con noi" - non è il nome proprio di Cristo ma ne descrive perfettamente l'ufficio: egli è il Messia inviato da Dio e solleva la nostra umanità dalla miseria, elevandola alle altezze divine.

Dio aveva camminato con Israele nel deserto, nella forma di una nube rinfrescante di giorno e luminosa di notte; per questo il suo popolo poteva domandarsi "qual grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo?" (Dt 4,7). Ma in Cristo, Dio non si fa solo vicino, viene ad abitare la nostra umanità, per condurla verso la risurrezione. Ricevuto l'annuncio dell'angelo, Giuseppe si desta dal sonno (v. 24) e fa subito come gli è stato ordinato. Anche noi siamo chiamati a rispondere senza tardare alla volontà del Signore: "Per questo sta scritto: «Svègliati, o tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti illuminerà»" (Ef 5,14).

Preghiera

Donaci la saggezza, Signore, di discernere la tua volontà tra le pieghe della nostra vita e la grazia per compierla con sollecitudine; affinché la luce di Cristo possa risplendere nel mondo. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

Giuseppe, padre di Gesù secondo la Legge e uomo del silenzio

martedì 18 marzo 2025

Fermati 1 minuto. Seduti nel posto del discepolo

lunedì 17 marzo 2025

Fermati 1 minuto. Pronti a ricevere una misura traboccante

Lettura

Luca 6,36-38

36 Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 37 Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; 38 date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Commento

Gesù non ci vuole servi ma figli, in cui è restaurata l'immagine e somiglianza divina, per opera della sua grazia santificante. Ci esorta dunque a imitare il Padre nella sua più alta perfezione: la misericordia. Essere misericordiosi come il Padre significa essere perfetti come lui (Mt 5,48). La carità è infatti il vincolo della perfezione (Col 3,14).

Comandandoci di non giudicare, Gesù non condanna il vero discernimento, ma l'arroganza e l'ipocrisia di chi riconosce gli errori altrui dimenticando la propria fallibilità e debolezza. "Amore e verità si incontreranno" recita il Salmo 85: la capacità di rimettere i debiti altrui nasce infatti dal riconoscere la verità della nostra condizione, il nostro essere per primi debitori verso Dio.

La capacità di perdonare muove dalla consapevolezza che solo Dio può comprendere la vera intenzione che c'è dietro le azioni dell'uomo: "L'uomo guarda alle apparenze, ma Dio guarda al cuore" (1 Sam 16,7). Il giudizio ultimo sull'uomo è una prerogativa di Dio, che non dobbiamo usurpare. Siamo chiamati piuttosto a imitare la sua clemenza, che non perde fiducia nella capacità del peccatore di giungere alla conversione. Se noi siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso (2Tm 2,13).

Gesù ribalta la "legge del taglione" ("occhio per occhio e dente per dente"; Es 21,24), istruendo i suoi disepoli con due negazioni e due affermazioni: "non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato" (vv. 37-38).

Quando ci rifiutiamo di perdonare il prossimo, il nostro cuore si chiude alla misericordia di Dio; quando riconosciamo il nostro peccato il cuore si apre alla grazia e si fa ancor più capace di perdono, in un flusso crescente di amore.

Per essere capaci di perdonare, dobbiamo riconoscere noi stessi come uomini perdonati da Dio. Teniamoci pronti a ricevere con abbondanza la sua misericordia - una "buona misura, pigiata, scossa e traboccante" (v. 38) - e a condividerla con chi è bisognoso di perdono, per ottenerne ancora in abbondanza. Diventiamo seminatori di pace e di compassione.

Patrizio, evangelizzatore dell'Irlanda

Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra,

Cristo quando mi corico, Cristo quando mi siedo,

Cristo quando mi alzo,

Cristo in ogni cuore che mi pensa,

Cristo in ogni bocca che mi parla,

Cristo in ogni occhio che mi guarda,

Cristo in ogni orecchio che mi ascolta.

domenica 16 marzo 2025

Quale demone ci tormenta?

giovedì 13 marzo 2025

Fermati 1 minuto. "Chiedete"... "cercate"... "bussate"

mercoledì 12 marzo 2025

Simeone e la teologia come esperienza di Dio

Tracce di lettura

Dona il Paraclito, o Salvatore; mandalo, come hai promesso,

mandalo anche ora

a chi ti cerca e attende il tuo Spirito.

Non tardare, o compassionevole, non trascurare,

o misericordioso, non dimenticare chi ti cerca

con l'anima assetata.

Non privare me, indegno, di questa vita

e non disprezzarmi, o Dio, non abbandonarmi.

Le tue viscere di pietà io ti presento,

ti metto davanti la tua misericordia e ti offro, o mediatore,

il tuo amore per gli uomini.

Non ho faticato, non ho compiuto opere di giustizia,

tu però non mi hai trascurato: mi hai cercato e mi hai trovato.

(Simeone il Nuovo Teologo, dall'Inno 41)

| San Simeone il Nuovo Teologo (949-1022) |

Fermati 1 minuto. Segni

Lettura

Luca 11,29-32

29 Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona. 30 Poiché come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. 31 La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà; perché essa venne dalle estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. 32 Quelli di Nìnive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno; perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, ben più di Giona c'è qui.

Commento

La folla pretende di vedere continuamente dei "segni" da parte di Gesù: prodigi, guarigioni, esorcismi. Ma la sua risposta spazza via ogni falsa attesa, richiamando la gente che lo segue al senso profondo di ciò che sente e ascolta. Non sono, in realtà, dei "segni" che essa deve aspettare, perché il "segno" vero è lui stesso: la sua persona, la sua parola e la sua testimonianza. Questo "segno" va accolto attraverso un impegno di conversione, l'unico capace di far riconoscere la grandezza di Gesù e del suo insegnamento, che si innalza ben sopra quella di Salomone.

Il "segno di Giona" è interpretato da Gesù in relazione alla sua morte e risurrezione. Come Giona fu gettato dalla barca per salvare la vita dell'equipaggio minacciato dalla tempesta così Gesù è stato gettato fuori da questo mondo nella sua passione per salvarci dalla tempesta del peccato; e come Giona riemerse dal ventre del pesce dopo tre giorni e tre notti, così Gesù risorge il terzo giorno, liberandoci dal potere della morte.

Gli abitanti di Ninive risposero alla predicazione di Giona, che minacciava la distruzione della città da parte di Dio, cospargendosi di cenere e facendo quaranta giorni di penitenza. Anche noi siamo chiamati al ravvedimento, dalla persona di Gesù, che è molto più grande di Giona. Ma mentre quest'ultimo predicava l'imminente castigo di Dio, Gesù annuncia la buona notizia della salvezza, che ci spinge a conformarci alla volontà di Dio non per timore, ma in risposta al suo gratuito atto di amore.

Il sorgere (v. 31) della regina del sud, insieme agli abitanti di Ninive, nel giorno del giudizio, indica la loro risurrezione, ma anche la loro accusa contro la generazione incredula. La sapienza di cui Dio aveva rivestito Salomone diventa fulgida manifestazione della misericordia divina nel volto di Gesù, disprezzato, flagellato, crocifisso per essersi fatto carico dei nostri peccati: "Ecco l'uomo!" (Gv 19,5); ecco Dio che viene a visitarci come amore disarmato e come tale ci chiede di accoglierlo.

Preghiera

Signore Gesù Cristo, che ti sei fatto peccato in nostro favore, perché diventassimo giusti davanti a Dio, concedici di conformarci sempre più a te, segno vivente dell'amore del Padre. Amen.

- Rev. Dr. Luca Vona

martedì 11 marzo 2025

Sofronio di Gerusalemme. Monaco, teologo, patriarca

|

| Sofronio di Gerusalemme (560-638) |